2024年9月28日至10月7日,北京大学附属中学“走进法兰西:法国人文与社会”研学团参访法国勒内卡森高中,开展了为期九天的人文探索与友好交流之旅。

本次活动由北大附中外事办、高中政治组和勒内卡森高中中文组设计组织,带领同学们从“人文学科”和“人文社会”的双重视角走进法国,在多元研学体验与深度校际交流中理解中法文化,培育人文素养与国际视野。附中学生们在法国学伴的陪伴下体验丰富多彩的校园生活、感受自由温馨的家庭时光,跟随法方老师的脚步穿行于巴黎的城市与自然之间,品味法国的浪漫松弛与人文底蕴……九天研学旅程一晃而过却回味无穷。

北大附中法国研学团师生与勒内卡森高中教师在埃菲尔铁塔前合影

一、行前预热:奥运·对话·分享

今年第33届夏季奥林匹克运动会在巴黎举行,粉紫色的浪漫与五色环的炽热相交织,为这个百年奥运之都注入了新的魅力与生机。法国团的学生们在暑假期间借着奥运盛会的契机感受巴黎和它的奥运故事,也在抵达法国后继续追寻属于这座城的奥运足迹。

行前预热阶段,学生们和法国学伴通过远程“笔友连线”增进对彼此的了解,也和团队组员开展主题探究,通过书籍、影视、纪录片、讲座等资源探索法国的人文艺术、历史名胜与社会生活。在分享会上,各个小组结合图文、视频汇报了初步探究成果以及后续推进方向,大家在开放的交流互动中了解法国的历史与现实,感受法国的时尚感与烟火气,对接下来的法国之旅更加满怀期待。

法国团行前预热分享会小组汇报展示

二、校际交流:体验·共创·合作

9月28日晚,北大附中法国团抵达勒内卡森高中,在法国学伴和接待家庭的热情迎接中开启了充实的研学生活。附中学生们在与接待家庭共度周日、彼此熟悉之后,便在学伴的陪伴下沉浸式体验了勒内卡森高中的校园生活。

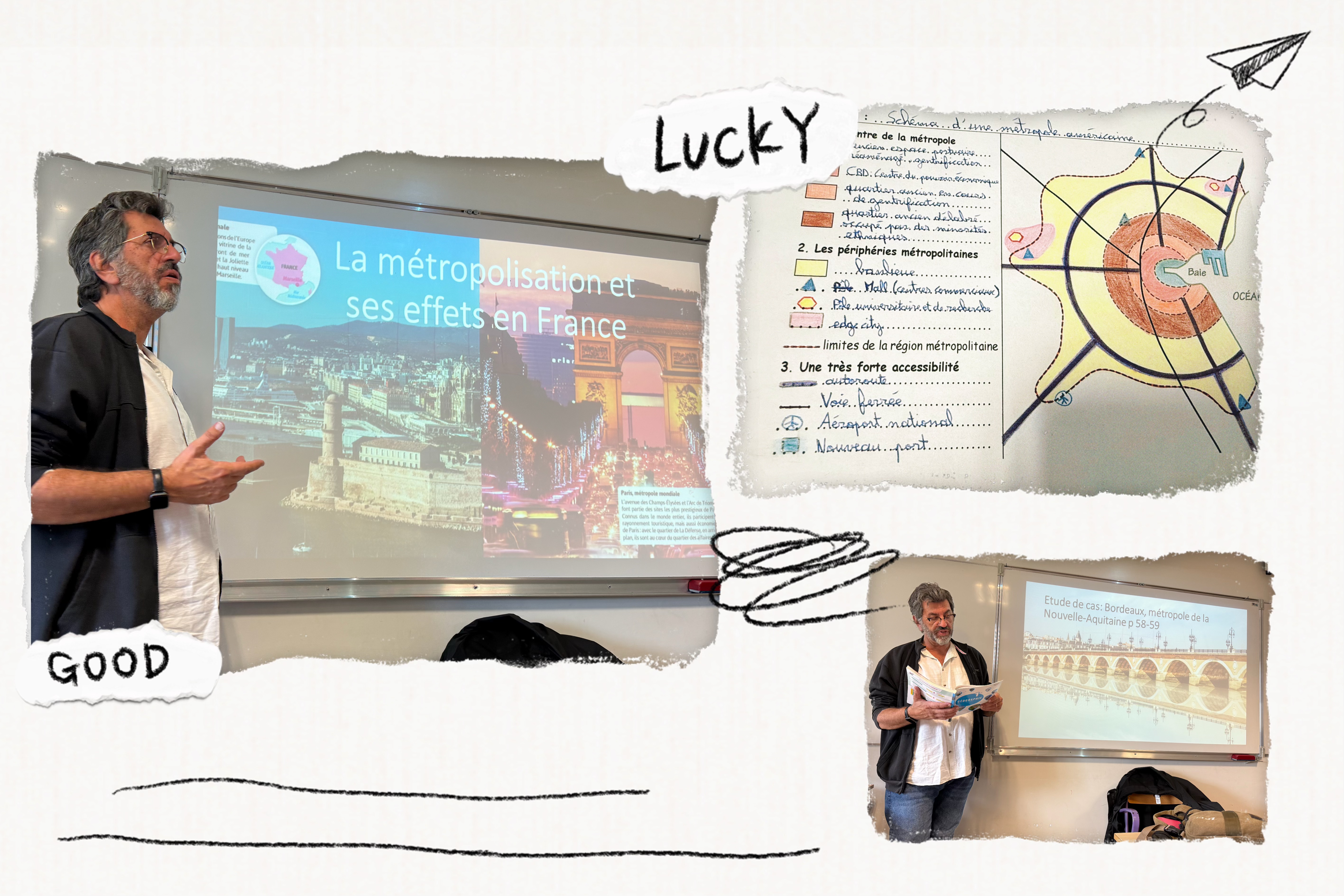

勒内卡森高中实行走班制,同学们跟随学伴参与了多种多样的必修和选修课程,比如英语、数学、历史、地理、经济、哲学等,切身体会了法国高中的教学模式、课堂氛围以及学习生活节奏。

高一历史地理课,本节课主要讨论大都市对法国的影响,右上为学生作业

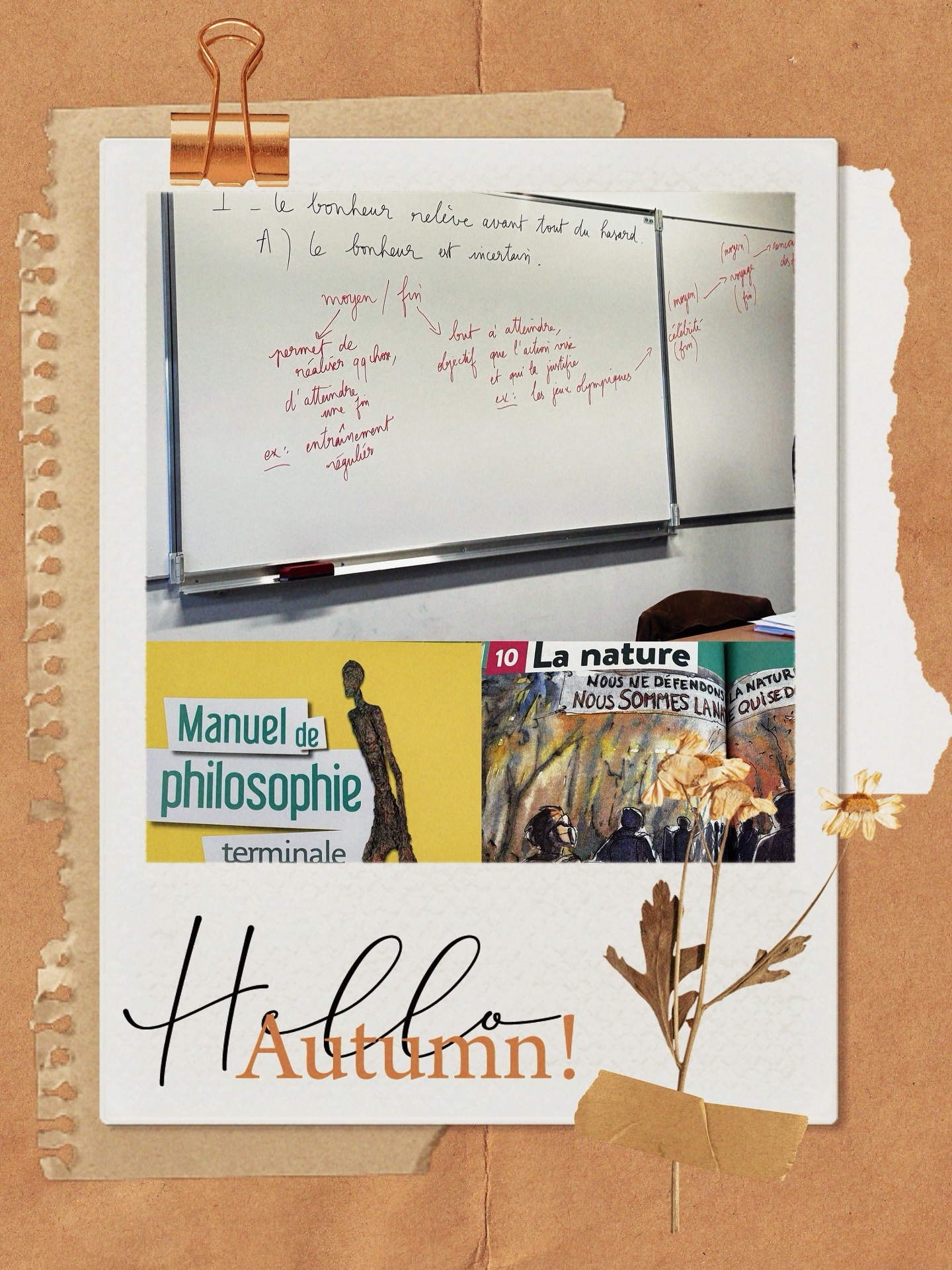

图为法国高中哲学课堂板书,主要探讨“幸福”相关议题

法国是少有的在高中将哲学列为必修课程的国家,哲学课堂重视通过问答引导学生独立思考,在了解哲学经典、探讨哲学议题的过程中增强批判性思维。

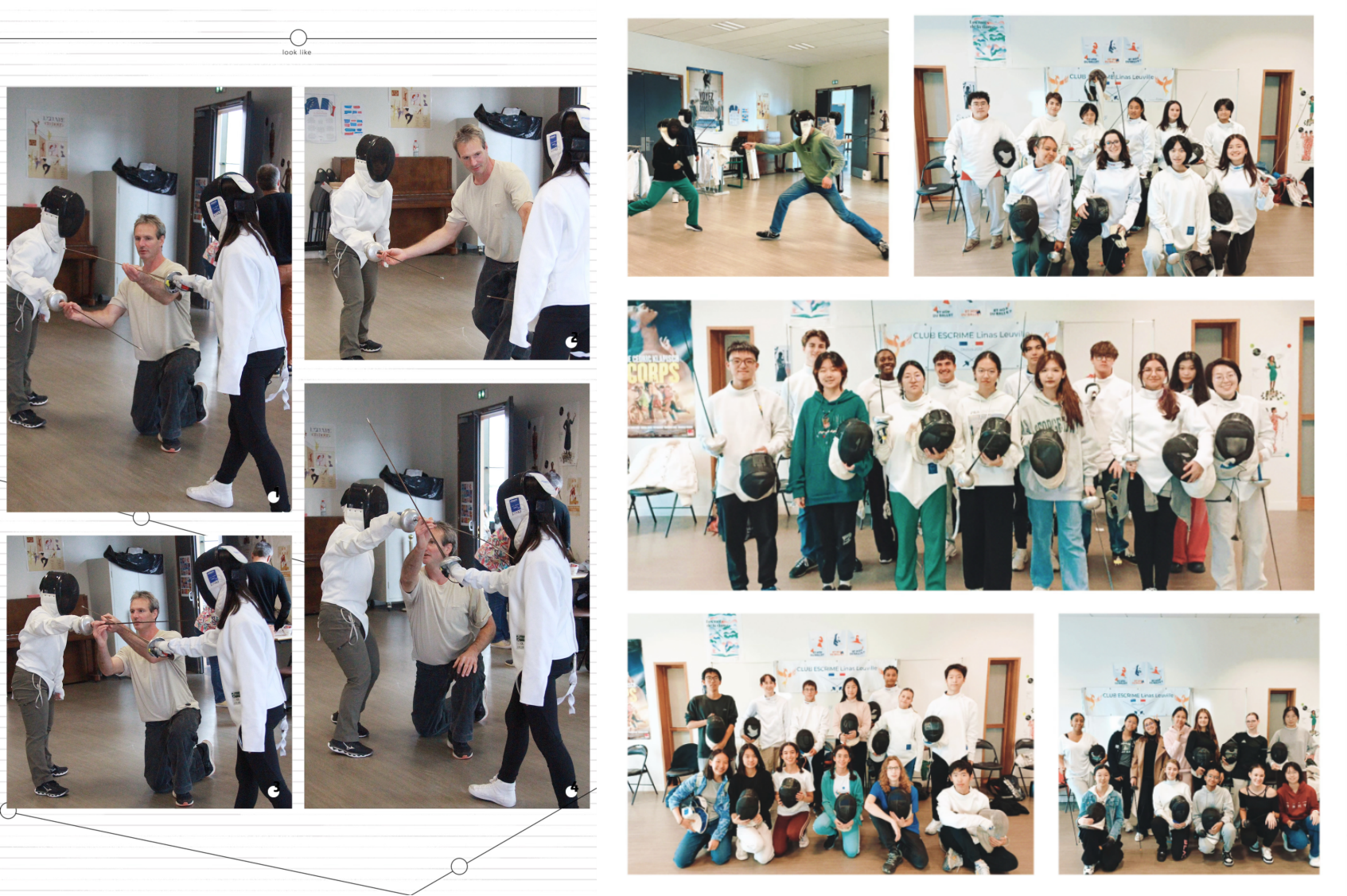

法方老师特别安排了攀岩、击剑等特色课程,同学们在极具挑战的体育项目中尽情体验、突破自我,在互帮互助中与学伴建立更深的联结。法国老师还专门为北大附中师生们精心打造了一堂实用且有趣的法语课,让每一个参与者都沉浸其中。在活力满满的课堂和游戏化的互动教学中,附中师生们轻松学会了常用的法语词汇和表达,并能够在后续的法国旅程中学以致用。

击剑课程中的教学演示与结课合影

在攀岩课程中体验保护者和攀登者角色

法语课堂中的游戏化学习体验

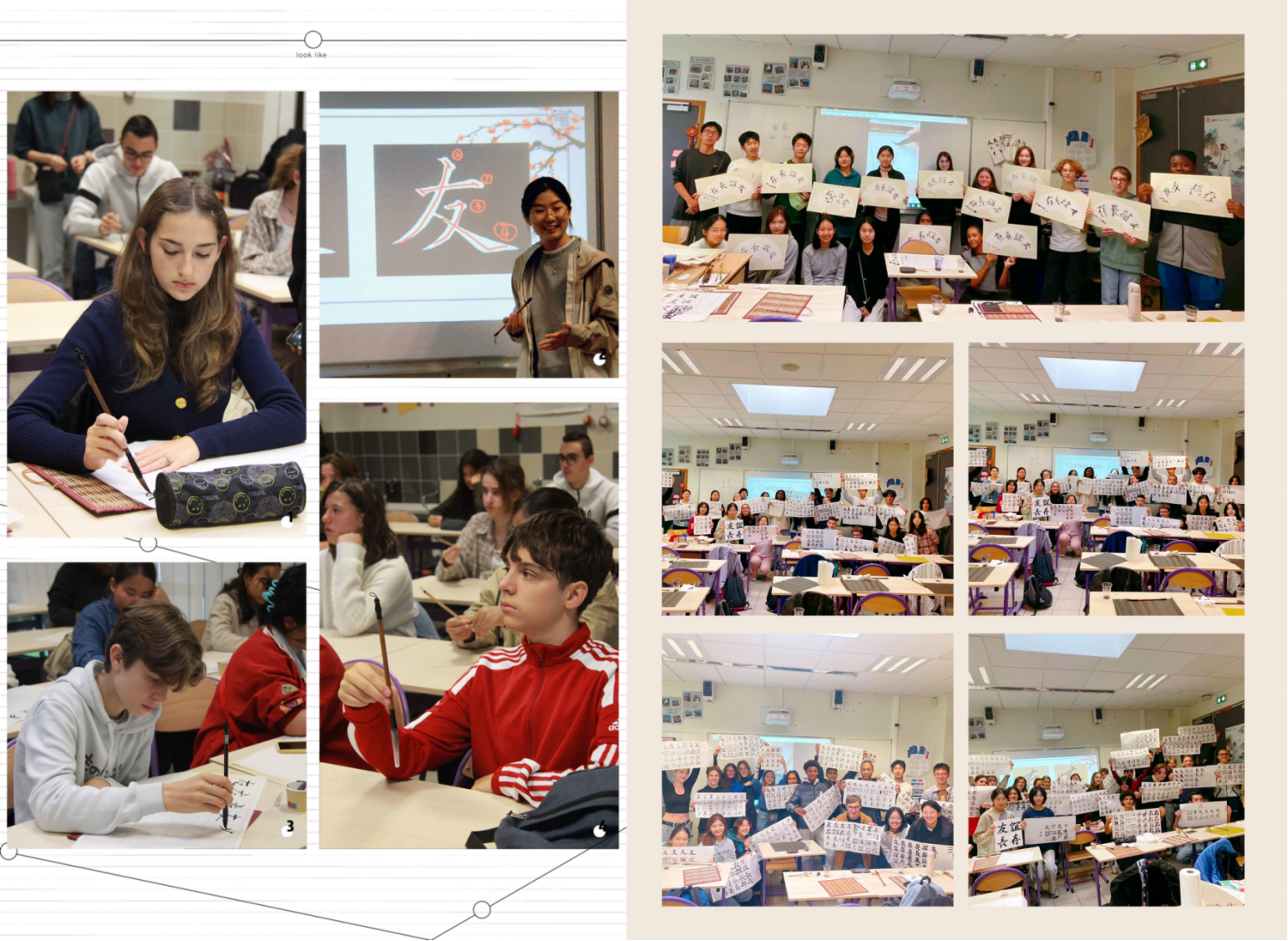

此外,附中师生也与勒内卡森高中的师生们共创了系列书法体验活动。张思奇、李婧两位同学带领中法学生一同感受书法艺术的魅力,共同书写“友谊长存”扇面作品,作为此次友好交流的见证。

书法体验课上附中同学与法国学生一同书写”友谊长存”扇面作品

在第一天校园日的午间见面会上,阿尔帕容市市长和勒内卡森高中的校领导们热情欢迎北大附中研学团的到来,对于这一跨国跨校的友好交流活动表达了高度的认可,祝愿北大附中师生们能在法国拥有难忘的体验,收获珍贵的回忆。当行程接近尾声时,附中师生们已和法国的学伴、老师建立了深厚的情谊,在法餐晚宴上一边满足味蕾的享受,一边唱歌跳舞,互赠礼物,气氛自由而热烈。

北大附中法国团师生同阿尔帕容市市长及勒内卡森高中师生合影

附中师生和勒内卡森中学师生共进晚餐,欣赏两校同学带来的精彩表演

三、家庭时光:真诚·理解·友谊

在法国的两日周末,法国团的学生与学伴家庭同行,或是游览景点名胜感受历史文化,或是在超市购物体验法国人的生活日常,或是在山中徒步、林间骑行拥抱自然风光,或是参观博物馆学习艺术和科技,度过了充实愉快的家庭时光。虽然存在语言和文化的差异,但真诚与真心足以跨越隔阂,让理解与友谊生根。

附中学生与学伴家庭周末出游合影

在共同学习生活之余,附中同学们还与学伴家庭深入交流,在日常闲谈与主题访谈中了解法国家庭的生活方式,以及人与人、人与自然之间的互动模式。

【李习铭】Noa一家和他的伙伴们都非常热情好客,把我当成家人一样对待,当作最好的哥们一样相处。Noa全能、帅气、性格好,对我照顾且包容,从他的身上,我不仅学到了法国人对生活的态度和看法,还了解到不少法国的历史文化。从第一次见面的陌生尴尬,到逐渐熟悉融入,成为要好的朋友,一切是如此迅速且令人难忘。法国人的骨子里总是流淌着一种冒险精神。他们的父母对孩子极其信任,而中国的家长却不总是会对孩子放手。我在和Noa一家相处的过程中体验到了很多有趣但又“危险”的运动,开始有点害怕,但试过就会乐在其中。相遇总是短暂的,离别总是漫长。明年再聚,望友谊长存!

【张慕晴】在勒内卡森高中,我看到了多样的面孔。大家的学伴有的是土生土长的巴黎市民,有的是中法混血,有的是非洲裔。我的学伴Sarah生在一个信仰伊斯兰教的摩洛哥家庭,正在为进入梦校而努力。她的爸爸是工程师,妈妈会的英语不多,却有一手精湛的厨艺。在法国的日子,我一次又一次被Sarah妈妈制作的美食所惊艳:从香软的煎饼、烤茄子到鸡肉串、鹰嘴豆泥,从可丽饼、炸薯条到煎三文鱼,兼具摩洛哥风情与法式特色的食物拉近了我和伙伴家庭的距离,小小食物成为跨越国别、宗教和语言的纽带,把彼此紧紧联系到一起。

【费雅涵】法国人每天都喝咖啡吗?据学伴妈妈讲述,法国人真的每天都喝咖啡。咖啡已经成为了法国人生活中必不可少的一部分。工作期间,法国人也会利用在咖啡机旁制作咖啡的休息时间进行社交,称为coffee break。学伴爸爸每天早上都必须喝咖啡,中午晚上也喝咖啡,但一般只喝黑咖啡。学伴母亲介绍说,很久之前,咖啡是居家女性给他们出去工作的丈夫准备的补充精力的饮品,所以更多是黑咖啡。等到女性走入职场,女性认为自己也获得了喝咖啡的“权利”,便有了往咖啡里加牛奶加焦糖的情况。随着生活条件的改善,咖啡逐渐变成了一种休闲饮品,拿铁、卡布奇诺、摩卡等不同类型的咖啡也随之出现。

【刘梓源】法国人真的很时尚吗?至少我觉得是,特别是巴黎。就我的学伴而言,她每天上学的着装搭配都让人眼前一亮,气场极强。我所观察到法国学生们几乎都不怎么在意别人的眼光,对于自己的容貌、体型、才能从不焦虑。我觉得他们之所以举手投足间散发着时尚感,不仅是因为服饰,还在于他们有着强大的自信。去了一趟法国后,我甚至觉得自己也变得更自信了。

【张思奇】何为浪漫?我不知道究竟如何解释浪漫,但是我觉得让人们切实感受到幸福,体会到生活的美好,或者是找到自己存在的意义,又或者享受人与人、人与自然之间的和谐,都是在经历浪漫。法国有丰厚的文化与悠远的历史,现代化的都市保留了古典的精美建筑,城镇周边保留了原始的生态环境,乡村则保留了传统的习俗。在我生活的小镇周围有很多树林和湿地里,学伴曾带我去过,里面的鸟种类繁多,自由自在。他们能以最本来的样子生活,是因为到那的人都能看到又大又显眼的牌子“禁止出声”,观测也只能在隐蔽的小木屋里,透着小窗往外看。而作为回报,那里的人们也都能尽情目睹小动物们的快乐生活,并大口地呼吸最新鲜的空气。在法国,随处可感的和谐氛围,或许就是一种浪漫。

四、巴黎探索:人文·艺术·自然

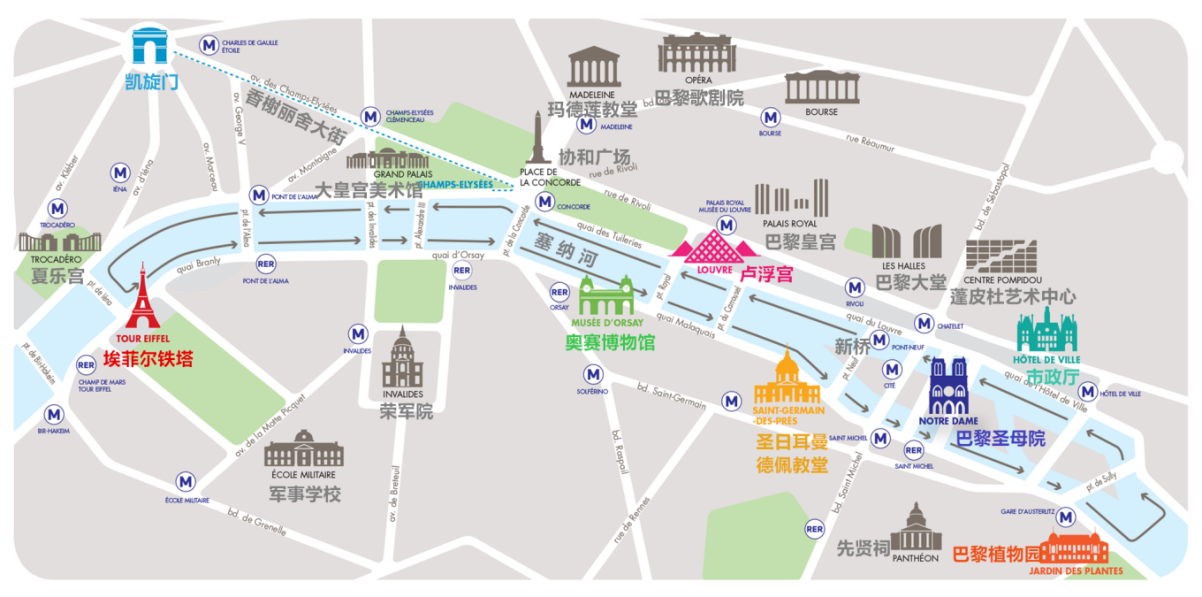

步入点缀着粉紫色奥运旗帜的巴黎,法国团师生的足迹走过塞纳河畔,在奥赛博物馆、杜乐丽花园、协和广场、香榭丽舍大街、凯旋门、埃菲尔铁塔、卢浮宫、凡尔赛宫等现代地标和历史名胜驻足,一路上体会这座城市的底蕴和故事。

由万国博览会火车站改建的奥赛博物馆被誉为“印象派的天堂”,但因当日罢工未能进入一览风采,留下些许念想。曾是皇室园林的杜乐丽花园,有着静谧迷人的花海和精美林立的雕像,堪称“露天博物馆”。荟萃时尚与美食的香榭丽舍大街连接着有革命色彩的协和广场和象征民族荣耀的凯旋门,见证着这座城市的历史波澜,也亲历着国庆阅兵与节庆活动的盛况。在奥运会的改造工程下,香槟色调的“巴黎最美大道”变得更加迷人。街道尽头的凯旋门诉说着法兰西第一帝国的辉煌,以其磅礴的气势与厚重的历史成为巴黎乃至法国的地标纪念碑。

巴黎漫步:协和广场——香榭丽舍大街——凯旋门

为庆祝法国大革命胜利100周年,迎接1889年世界博览会,塞纳河畔建起了一座300余米高的铁塔,成为世界建筑史上的传奇。2024奥运会期间,埃菲尔铁塔作为地标建筑悬挂了奥运五环。此次巴黎行程的第二日,附中师生们有幸在法方老师的带领下登上埃菲尔铁塔,从高空俯瞰奥运之都的全貌,感受雨中巴黎的别样风情。享用完丰盛精致的法式午餐,师生们乘坐塞纳河游船,一边休憩畅聊,一边跟随讲解了解两岸风光背后的故事。

塞纳河游船路线和两岸地标景点

从埃菲尔铁塔俯瞰巴黎全景

卢浮宫作为世界四大博物馆之首,以其上至公元前6000年、下至19世纪中叶的大量历史文物而闻名于世,其中“断臂维纳斯”、“胜利女神”、“蒙娜丽莎”被誉为镇馆三宝。在一日参访中,同学们自由参观三大展馆,触摸历史,品味文明,面对一件件文物,一幅幅名作惊叹不同时代人们的才华与创造。

卢浮宫掠影

【王一可】在朝圣(《蒙娜丽莎》)的路上,我反复读着我喜欢的这段《三体》,一直到我真的凝视着她。我的第一感慨是:好小,这幅画,好小。对面的那幅《加纳的婚礼》则覆盖了整个墙壁。如果你在蒙娜丽莎前打开前置摄像头的话,今天的游客就会随着你的相机镜头一起进入到这场盛大的婚礼中……罗辑和庄颜就曾站在这副《蒙娜丽莎》前,长久凝视着对方的眼睛,试图解读其中的含义——人类的表情蕴含了太多不能被解读的信息了,就像这幅蒙娜丽莎的微笑一样。

【王怡萱】她有着古希腊雕塑般的轮廓,头戴一顶弗里吉亚无边帽,身穿一条浅黄色连衣裙,有着“半人半神”的气质。她冲在革命队伍的前面,右手高举着三色旗,侧脸转向人群,似在号召着人们革命到底,争取自由。与周围身穿现代服装的男士们相比,她更像一个抽象的意义化身。她美丽、健康、有力且坚决,领导着工人、知识分子的革命队伍奋勇前进,寄托了法国大革命的精神与情感,也呼唤着现代社会最核心的政治主题——自由与民主。

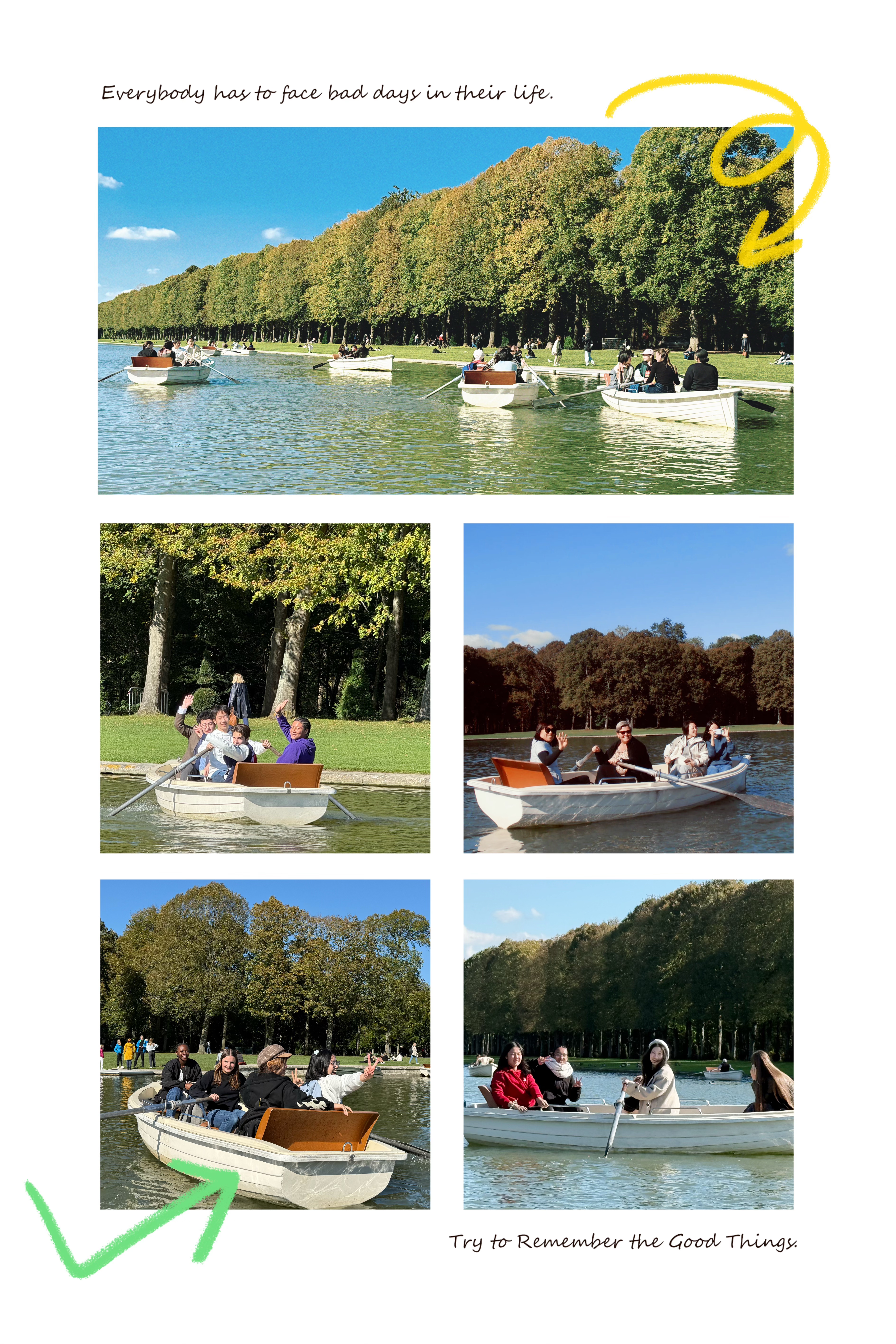

凡尔赛宫位于巴黎西南郊外伊夫林省省会凡尔赛镇,是法国封建统治时期的一座华丽纪念碑,也被称为“太阳王手中最璀璨的宝石”。作为巴黎探索的最后一站,附中师生与法国学伴、老师一同穿行于这座宏伟奢华的宫殿之中,置身于镜厅、战争画廊、国王套房,感受巴洛克风格的魅力。午后,晴空万里,同学们在生机盎然的凡尔赛园林中漫步,在波光粼粼的凡尔赛大运河上泛舟,沉浸于这如油画般迷人的湖光美景之中,流连忘返。

凡尔赛宫园林中的大运河划船体验

北大附中法国团师生与勒内卡森高中师生同游凡尔赛宫

结语

此次法国之行,是人文之旅,更是友谊之旅。九天的朝夕相处、相互支持,成就了跨越地域、跨越文化的情谊。最后的分别时刻,两校师生都有太多不舍。

“这是我第一次参与有寄宿家庭的国际交流项目,起初不免有些忧虑:生活习惯的差异是否会带来不适应?语言文化的隔阂是否会造成摩擦乃至冲突?然而,在与寄宿家庭相处的过程中,我时刻都能感受到友善与包容,这些担忧也逐渐烟消云散。学伴带着我游览巴黎、探索小镇、体验学校课程,参观凡尔赛宫并一同划船……每天一家人都会共进晚餐,分享日常趣事,仿佛自己也成了家庭的一份子。在九天的共同生活里,我和学伴从法国的历史、城市、交通、教育,聊到个人的成长经历、旅行体验。每一次对话都充满了欢笑和启发。中法两国的确有着社会文化的诸多差异,然而这些不同并不会影响彼此的友好交流与真诚理解。

离开法国前的最后一天,我和学伴一起来到先贤祠,我久久伫立在《悲惨世界》与《九三年》的作者——雨果的墓前,看着他为人类和谐与世界和平永远祈福。卢梭与伏尔泰碑上刻着的“人的价值”,是他们在启蒙运动中为人们的思想解放指引了方向。于此安息的还有发明盲文的路易·布莱尔,发现放射性元素的居里夫人,以及著名文学家大仲马……或许这就是法国如此吸引我的原因。如果还有机会,我一定会再次去到法国,去经历更多的美好。”——费雅涵

从北京到巴黎,从相识到相知,这段缘分仍在继续,期待明年春天熟悉的彼此在北京重逢,在附中重聚!

最后一天附中学生和法国学伴们的临行告别

北大附中政治组教师和勒内卡森高中教师合影

特别感谢勒内卡森高中教师对此次国际友好交流研学活动的倾情付出!

文案|王奕霏 蔡中粟 方舟老师 钟孔鹭老师

图片|北大附中法国研学团师生 法国勒内卡森高中师生