撰稿:李颜汐 昌子平 杨玥

指导教师:方舟、张志豪、张玉洁

2025年春季学期,由教育部支持、北京大学主办的2024-2025年度“亚洲青少年交流计划”(简称:“亚青计划”)大师课如期举行。本期课程由来自北京大学光华管理学院的翟昕教授主讲,主题为《制造在中国》。北京大学附属中学的20名高一学生,与来自北京市第四中学、上海外国语大学附属中学、湖南省长沙市第一中学以及日本涩谷学园幕张中学的同学一起跟随翟昕教授探索中国制造业的过去、现状与未来,把握中国制造业相比全球制造业的优势与差距,探寻中国制造业发展的战略意义和突围路径。

亚青计划课程主页

翟昕教授介绍

一、项目启动

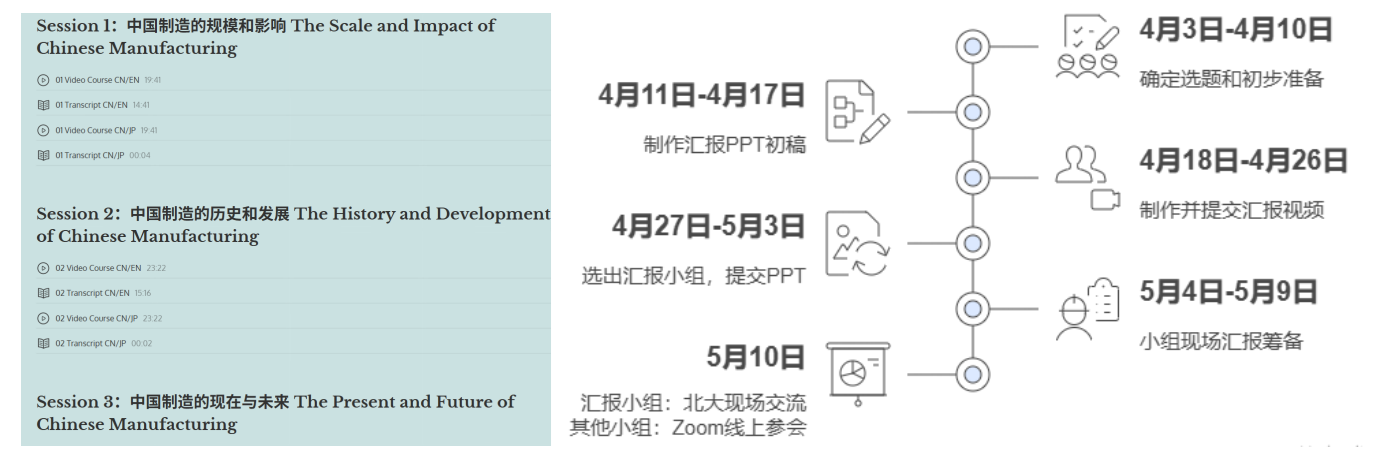

2025年3月,亚青计划正式启动,此次大师课分为线上课程学习、小组任务探究与线上直播课程三大版块。我校政治学科组的方舟、张志豪和张玉洁老师负责组织与招募,为参与的20名同学提供了全程指导。

在项目讨会上,同学们针对“中国制造业优势、劣势及其发展路径”这一主题进行了分组交流与讨论,初步确定了小组拟深入探究的方向。此后,在课程中,学生们通过线上教学视频、课后思考题和学习成果展示等形式,深入参与了三次系列课程。同学们在线上平台观看教学视频及学习问题,在小组合作中推进汇报任务,探究及线上项目汇报。

亚青计划线上课程及小组任务安排

二、线上课程

在第一次课程中,翟昕教授从体量、产量、链条、覆盖面等多角度剖析了中国制造业的全球地位。她由历年的数据变化与“小商品带动大发展”的义乌、“一带一路”战略等实例引入,阐述了中国制造业的发展历程,让同学们切实感受到中国制造业的飞速成长。

第一次线上课视频《中国制造的规模和影响》

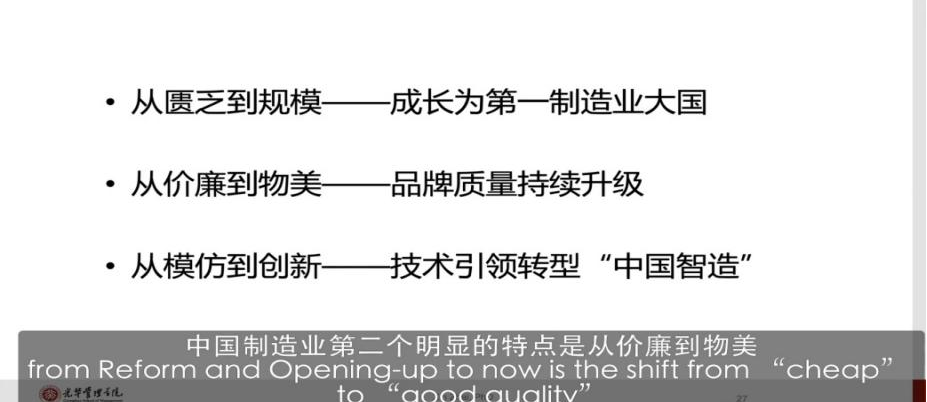

在第二次课程中,翟昕教授带领同学们回顾了世界前三次工业革命,同时重点分析了中国制造业在此期间的发展,概括了初期、中期、后期中国制造业所面临的挑战与我们所做的应对。在世界工业革命的浪潮之中,中国制造业应遵循“发展独特竞争优势、走中国特色之路”的方针,以实现从“量”到“质”的突围。

第二次线上课视频《中国制造的历史和发展》

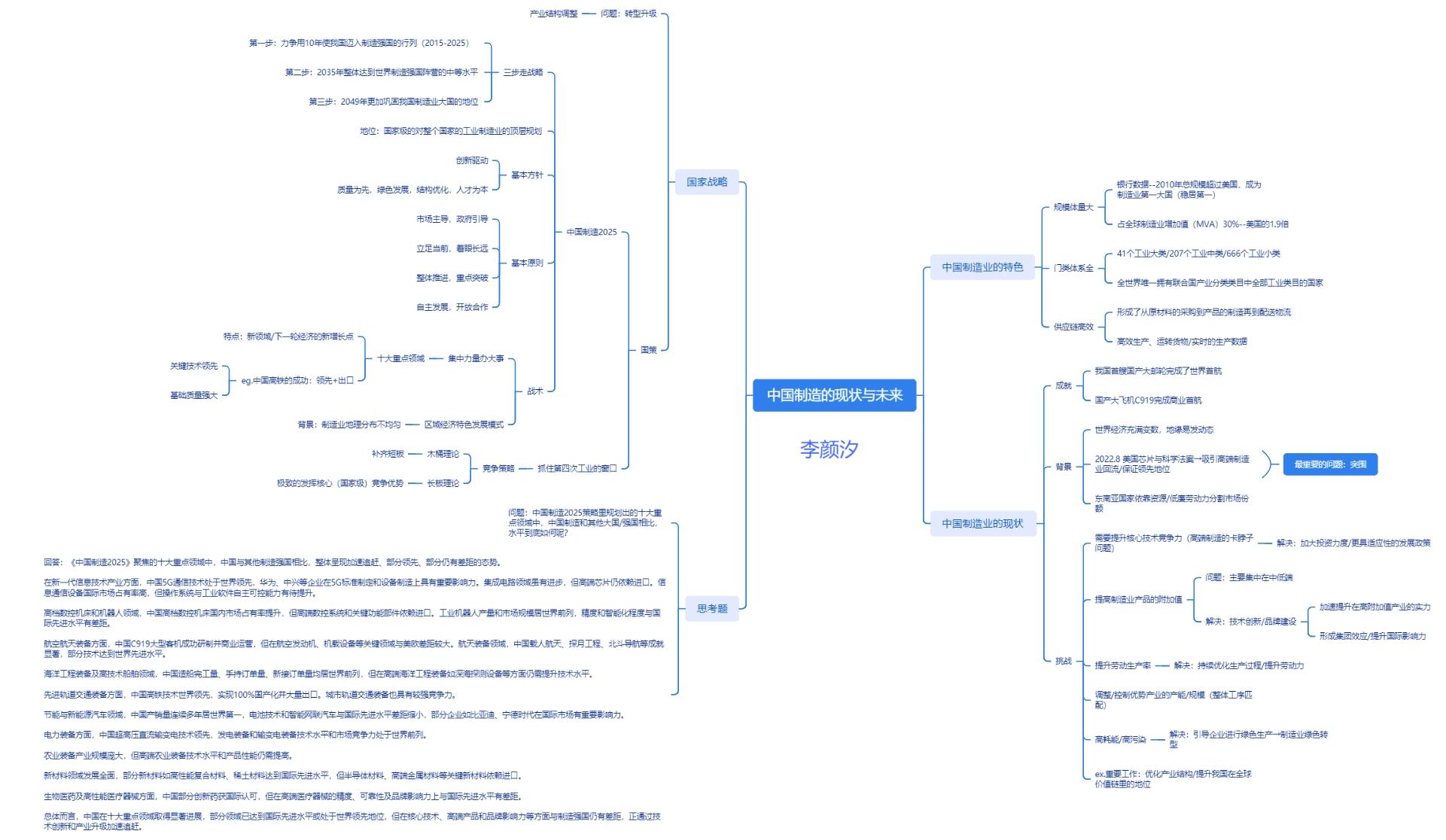

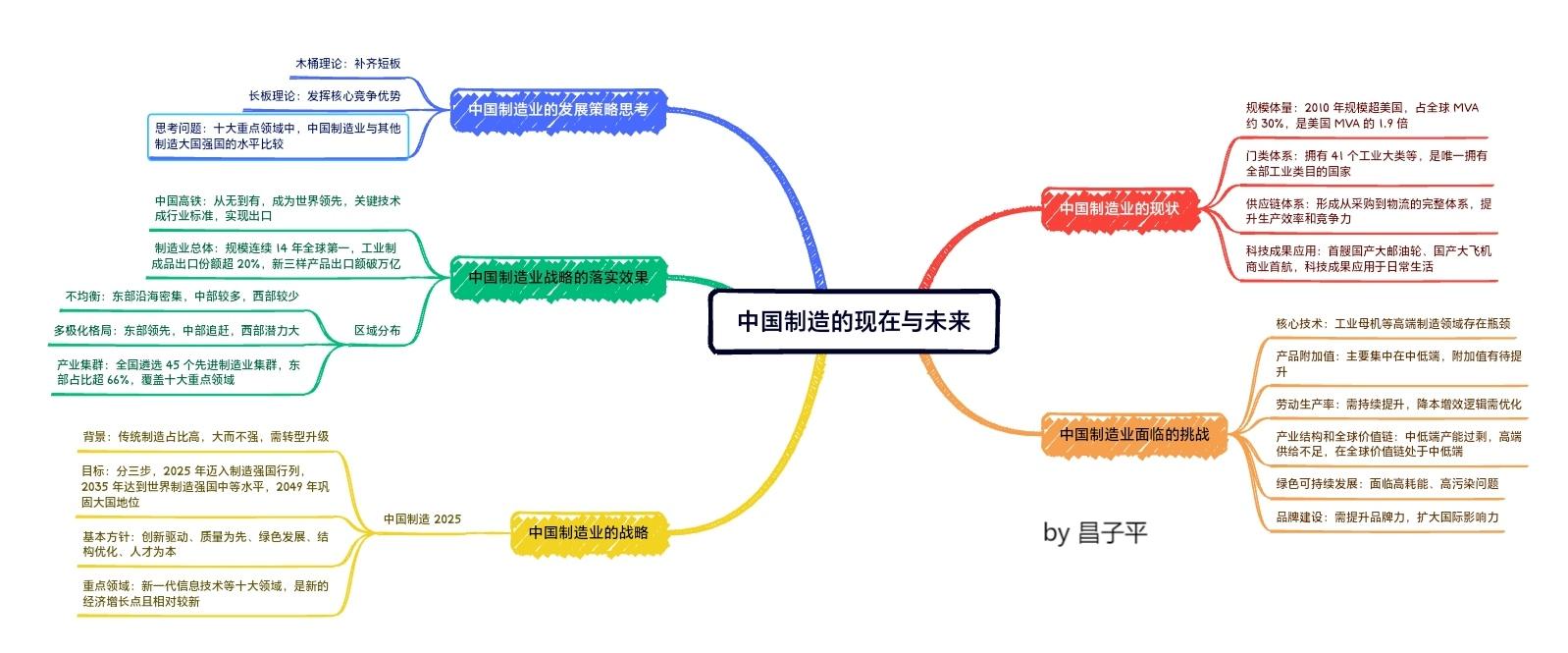

在第三次课程中,翟昕教授以“中国制造的现状与未来”为主题为同学们展开讲述了中国制造业的特色、现状及与时俱进的国家战略。中国制造业规模体量大、门类体系全、供应链高效,近年来发展成就显著。但与此同时,中国制造业也裹挟于世界经济、科技竞争与复杂国际局势中。面对诸多挑战,中国制造积极突围,抓住第四次工业革命的窗口,提出了“中国制造2025”计划,推动制造业转型升级。

第三次线上课视频《中国制造的现状与未来》

每次线上课程之后,同学们会在完成课程思考题的同时通过线上讨论区分享自己的学习笔记,沉淀个人的收获与反思。

线上课学习笔记与思考

三、直播交流

5月10日下午的结项汇报课上,来自中日五所高中的师生通过线上联动深度探讨了中国制造业的发展与变革,展现了跨文化视角下的思考与碰撞。翟昕教授就每个小组的汇报作出精彩点评并提出诸多有启发性的问题。

北大附中小组汇报

我校杨玥、李颜汐、昌子平三位同学首先进行了题为《中国制造业突围之路》的汇报,从中国制造业的优势、劣势以及中国制造的突围之路三个方面进行了讲解。三位同学充分论证了中国制造业的优势,即产业门类齐全,市场广大,产业链完整,劳动力资源丰富、科技创新突破。通过与美、日两国的数据对比阐释了中国制造业的劣势,即关键核心技术受限、品牌国际影响力相对微弱以及产业结构不合理。

北大附中小组汇报

同学们在汇报中指出,面对科技竞争加剧和全球产业链重构的双重挑战,中国制造业正沿着创新驱动、绿色发展、全球协同的战略路径加速突围,走出一条产业升级的攻坚之路、绿色转型的必由之路、国际合作的共赢之路,为全球制造业的转型升级提供了可借鉴的“中国方案”。最后,三位同学呼吁中学生关心制造业发展,成为未来制造业力变革的主力军,以提升中国制造在国际舞台的影响力,为汇报画上了有力的句号。

随后,北京四中同学从中国制造业的发展历史及成就、中国与美日制造业的差异、中国制造业的优势与挑战角度展开汇报。四中同学在与美日比较环节观点明晰,论证充分,主要提出了我国在品牌、技术创新和标准制定权三个方面的差异。在点评互动中,四中同学谈及了组名“深藏blue”的意涵,即中国面对当下重重挑战,应秉持中庸之道,厚积薄发。

北京四中小组汇报

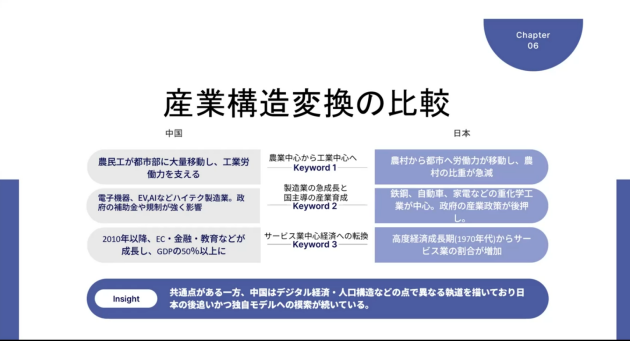

日本幕张中学共有两组学生进行了汇报。一组同学从日本高铁产业和中国纺织业入手,详细地探讨了中日两国制造业的异同。日本的新干线有诸多优势:其运输能力卓越、准点率高、科技含量高、安全系数高。中国纺织业则在规模、成本与质量方面有显著优势。最后,幕张中学通过汽车制造业比较了中美日德四国的产业特点,阐明了中日两国各自的比较优势和面临的发展问题。二组同学对中国和日本的经济背景进行了比较研究,分析了中日两国制造业的典型案例与发展历程,指出中国需要在政策灵活性与市场经济间平衡,持续推进基础制度、社会和经济改革,以实现长期稳定增长。

日本幕张中学一组汇报

日本幕张中学二组汇报

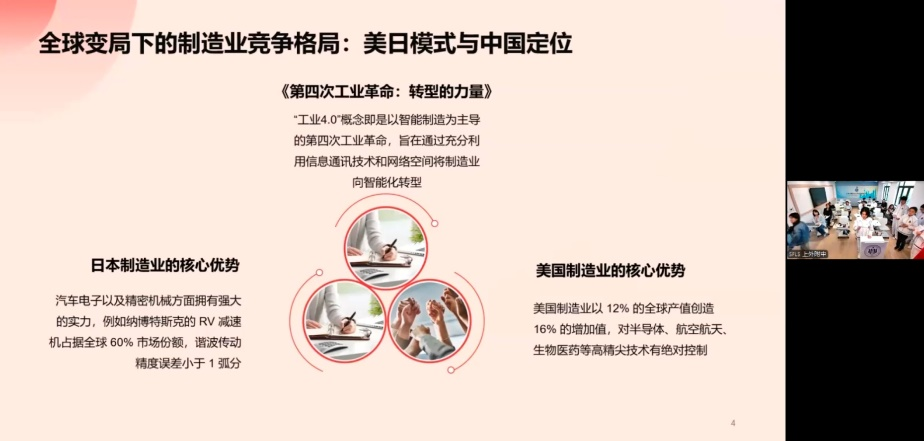

上外附中同学围绕着“全球变局下的中国制造:韧性突围”这个主题,探讨了“何为韧性?何为突围?中国制造如何韧性突围又面临怎样的挑战?”这三个环环相扣的问题。他们强调在全球变局与第四次工业革命背景下,中国制造需强化核心技术,通过国际合作拓展市场、平衡产能,依靠制度引领实现韧性塑造与进一步突围。

上外附中小组汇报

最后,长沙一中的同学别出心裁地从“镜头变迁”切入,以相机迭代为线索,串联起两国制造业的互动史诗。汇报以“中日制造的崛起与差异”为主线,通过智能手机产业链对比、核心技术领域分析,揭示中日制造“和而不同”的发展路径。

长沙一中小组汇报

在交流环节,中日学生就当前两国制造业的具体产业以及国际冲击带来的现实影响展开了热烈讨论。翟昕教授结合自身对于国际环境变化及制造业动态的观察,与中日学生们分享了大国博弈背景下中国制造业企业所面临的挑战与机遇。

我校赵麟同学也积极提出问题:“AI的参与会不会将制造业的效率提升?具体在什么环节以何种方式参与比较合适?会不会出现人作为劳动力的竞争力不如AI自动化的情况?” 翟昕教授以九牧马桶产业为例说明了AI技术融入制造业生产的具体方式及潜在价值,通过全方位部署DeepSeek等人工智能大模型,企业可以深度处理沉积下的大量数据,从更多的维度深挖数据价值,精准对接生产与销售,以提升生产效率,降低生产成本。目前很多智能制造的“灯塔工厂”中的人工操作占比确实在降低,但人工智能与人工操作并不是取代关系,而是相辅相成的。AI自动化能使人的工作效率提高,也能使从生产到交付的过程更加顺畅。

我校赵麟同学与翟昕教授交流互动

四、项目总结

翟昕老师在最后的点评中强调,“这从来不是一个零和博弈的时代,这是一个共创共赢的时代。”作为中学生,虽然没有与实体企业的紧密联系,但能够从不同角度切入进行深度研究,运用丰富的数据和案例,展现对“制造在中国”这一主题的独到见解和多元思考,令人惊喜。在未来,同学们更应该把握好这种互相交流、共同学习的机会,在思想的碰撞中点亮智慧的火花,彰显新时代青年学子的责任担当与创新精神。

亚青计划为中日青少年搭建了深度交流的平台,促进了两国学子对彼此制造业的理解与认知。同学们通过跨国交流与对话锻炼了研究汇报能力,拓展了国际视野,也将在未来的学习与生活中积极关注国家战略方向,持续思考全球变局下制造业的现状与未来。

“亚青计划”《制造在中国》直播课合影