光子晶体×颗粒艺术——一场科学与艺术的奇妙碰撞

2024-09-20

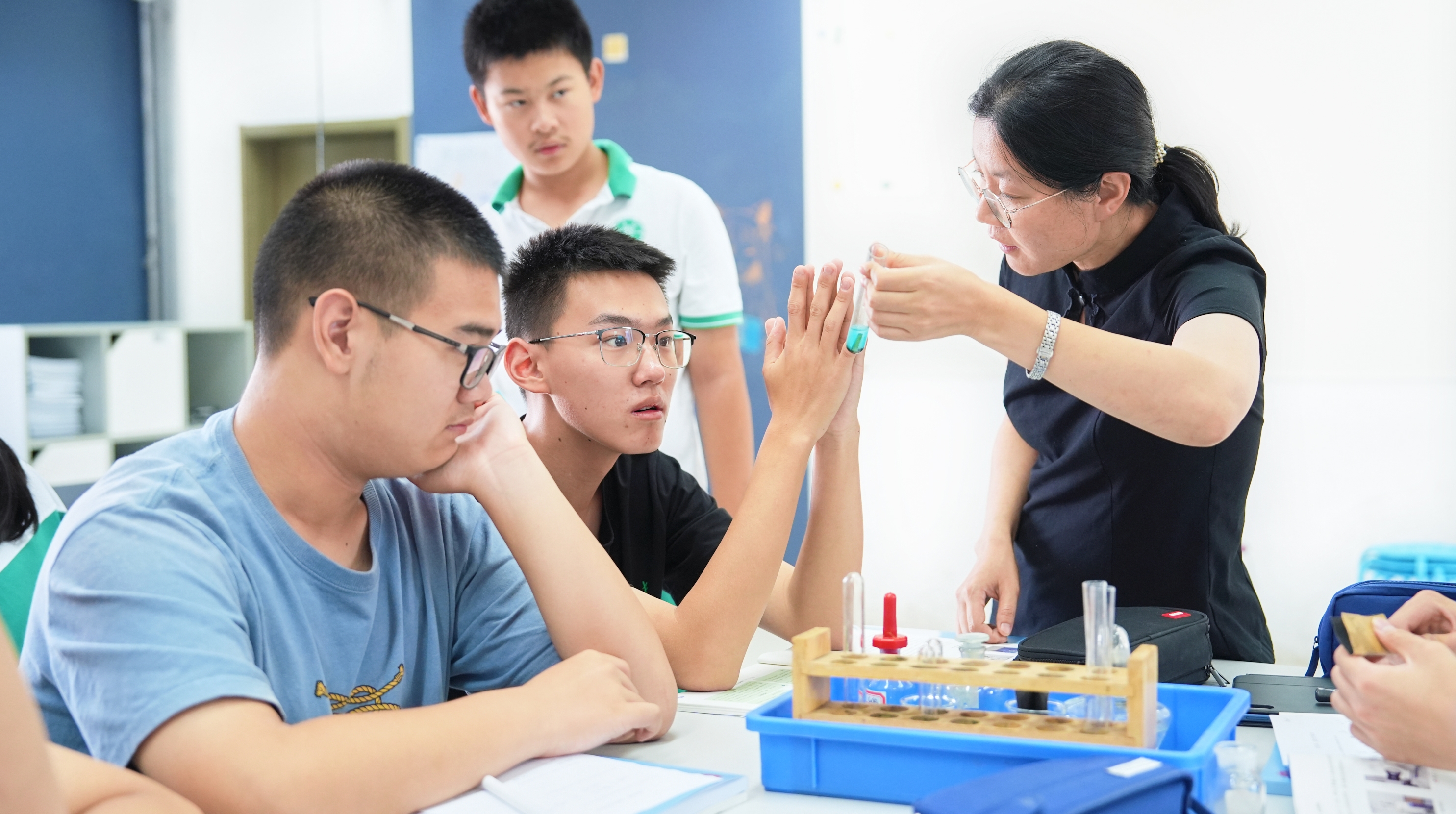

科学,逻辑与实证是基石;艺术,感性与创意为内核。当被视为人类文明两翼的二者相对话、相碰撞、相融合,又会碰撞出怎样的火花,赋予彼此什么样的全新视角与表达?科技大厅主展厅近日,北大附中科学教育中心联合树人学院视觉与表演艺术中心,在科技大厅带来了一场别开生面的视觉艺术作品展,让同学们以“艺术之眼”看见“科学之美”,用理性而浪漫的方式开启一段奇妙的科普之旅。本次展览中最大的亮点来自北大附中颗粒艺术工作室与中国科学院化学研究所绿色印刷重点实验室合作的“光子晶体”主题系列作品。部分作品细节2020年11月,由附中师生共创、致敬袁隆平院士和钟南山院士的颗粒艺术作品《衣食无忧》受到了社会各界的广泛关注,中科院化学研究所的苏萌教授和杨明副教授随即与指导教师王楠取得了联系。怀着“把技术做成艺术”的愿景,其团队创作了《沉浸式光子晶体装置》、《蝴蝶风暴》、《彩微系列》、《光晶语言》等作品,并于2023年3月—2024年9月在北京、山西、江苏、浙江、江西、深圳等地举办了全国巡展,吸引了近百万人到场观摩。《沉浸式光子晶体装置》光子晶体材料源于大自然的启发,通过微纳结构周期性排列产生色彩,颠覆了传统颜料的吸收成色原理,具有虹彩光泽的特殊视觉效果。本作品艺术性地体现了光子晶体与光的相互作用,作品约为真实光子晶体材料的100,000,000,000,000,000倍。大约相当于地球与这件作品的大小比例。本次“光子晶体”主题系列作品走进北大附中,是科学教育与校园美育相融合的一次新尝试,希望通过美学的表达向中学生更加生动地科普科技前沿领域的新成就、新知识,让同学们了解科学、爱上科学,在心中埋下科学研究的种子。2024年9月19日,中科院化学研究所绿色印刷重点实验室主任宋延林教授莅临北大附中,与马玉国校长共同为“光子晶体”主题展览揭幕。宋延林教授和马玉国校长为展览揭幕宋延林教授参观了展出的颗粒艺术作品与同学们的科创成果,并给予了高度评价。参观结束后,他为北大附中化学、物理、技术、艺术教师带来了光子晶体纳米颗粒科普讲座,详细介绍了光子晶体的形成原理、应用前景以及在绿色印刷领域的最新研究成果。通过宋教授的精彩讲座,老师们对光子晶体这一前沿科技有了更深入的了解,更对未来开展多学科跨界融合创新充满了期待。宋教授参观展览并为附中师生科普“光子晶体”在本次活动中,还有许多来自颗粒艺术工作室的创意作品等待老师和同学们来“打卡”体验——由上千个骰子组成的巨幅图像《衣食无忧》,利用生物组废弃的近2万支试管、历时18个月制作的第一个基因图作品《生命的螺旋》,采用3×3魔方拼组而成、正反两面分别呈现鲁迅先生和北京大学校徽的魔方画《常为新》……欢迎同学们前来参观,亲身体验这一科学与艺术相交融、相共鸣的视觉享宴,相信同学们一定能从中获得乐趣和启发!更多精彩等你来探秘!在学校各方面的大力支持下,北大附中科学教育中心将继续统筹好全校科学教育资源,积极组织开展科技节、科技周、科技竞赛等趣味科普活动,开设一系列丰富多彩的科技课程,推动专家学者进校访问交流,为同学们走进大学与企业的实验室参观学习创造更多、更好的机会。

北大风物与人文精神——元培学院“开学第一课”专家讲座成功举办

2024-09-14

2024年9月5日,北大附中元培学院特别邀请了北京大学文学博士、北京大学出版社副社长兼副总编辑、高等学校文学教材研究基地特聘研究员杨虎老师,为元培学院师生带来了一场引人入胜的“开学第一课”。北大附中党委副书记杨薏璇出席活动。元培学院高一年级赵一然、张雅琳两位同学担任活动主持。杨老师以“北大风物与人文精神”为题,从北京大学的历史谈起,讲述了北大在悠久的发展进程中一脉相承的历史使命与家国情怀,以及各学部和院系的沿革变迁。他谈道,校园中古园林的遗存是北京大学悠久历史的见证,是它们奠定了燕园建筑的格局及风格的基础;同时,古园林园主的特殊身份也使这些景致有了特殊的文化意蕴,与北大师生“为国求学”“以天下兴亡为己任”的志向和期许相辅相成。接着,杨老师以“一塔湖图”四个字生动概括了北京大学博雅塔和未名湖交相辉映的独特景致——博雅塔象征博学雅致、德才兼备的人才特质,未名湖则勉励学子们淡泊明志、波澜不惊。他将北大人文精神的核心概括为“外未名而内博雅”——不注重、不追求外在的修饰、地位和名气,兼容并包,淡泊明志,沉潜治学,谦逊低调,就是“外未名”的风度;而在抱负、学问、品行、精神方面,却胸怀天下,耿介伟岸,特立独行,锐意进取,则为“内博雅”的气量。讲座的最后,杨老师向在场师生送出了诚挚的祝福:“人生如博雅塔一般峥嵘挺拔,像未名湖一般博大灵秀!努力成为‘外未名而内博雅’的北大人!”同学们认真聆听杨老师的讲座,结束后向杨老师积极提问,与他就讲座内容深入交流。学生代表还为杨虎老师送上了学校纪念版玩偶,以感谢杨老师为大家带来的这一堂底蕴深厚又振奋人心的“开学第一课”。同学们新学期的学习与生活已慢慢步入正轨。除了杨虎老师的精彩讲座,元培学院还组织了“开学第一课”听评课活动,学院各学科组充分研讨、精心准备,针对不同年级的同学们设计了一系列知识性与趣味性并重的学期起始课。校领导、学科长、各学科教师等纷纷走进起始课的课堂,从多个维度对课堂设计、实施情况与学生反馈等方面进行记录与评估,并利用学院座谈会、年级组会、学科组会等契机进行了深入的研讨交流,为上好新学年的每一课打好基础。

潜学·乐教·弘道——北大附中举办第40个教师节庆祝活动

2024-09-14

北大附中的校园里屹立着一块“感恩石”是北大附中“老三届”校友于毕业40周年之际捐赠其背面铭刻的“仰之弥高”取自《论语·子罕》是弟子颜渊景仰和赞誉孔子之词学为人师,行为世范严谨治学,求是创新这样的教育精神与教育情怀在一代代附中教师身上凝结、传承铸就了北大附中建校六十四载改革发展的辉煌篇章金秋九月,杏坛飘香。2024年9月10日迎来了我国第40个教师节,校园中处处洋溢着温馨与喜悦。清晨,学生志愿者在校门口为老师们献上代表美好节日祝愿的康乃馨,一句简单的“教师节快乐”温暖了老师们的心田;午间,同学们为老师们系上不同书院色的“感恩丝带”,表达对老师们悉心教导的敬意与感谢。初中部也举办了一系列创意十足的教师节庆祝活动——班级文化墙绘制、多肉盆景与漆扇DIY……老师和同学们共同分享这一幸福时刻。学校食堂为老师们准备了美味的节日“惊喜”,致敬每一位在岗位上辛勤付出、默默奉献的教育工作者。近期,学校工会还组织了教工个人照与集体照拍摄活动,各部门老师们热情参与,在镜头前记录下一个个美好的瞬间。9月10日下午,北大附中第40个教师节庆祝大会在致蕙礼堂召开。北京大学工会常务副主席张宝岭、工会副主席田越出席,北大附中校领导、本部及畅春园校区教职工、离退休教师代表等参加大会。大会由北大附中党委副书记、工会主席杨薏璇主持。今年学校将教师节系列庆祝活动的主题定为“潜学·乐教·弘道”,希望各个岗位的老师们都能潜心内修、诚心乐教,以“教育家”“大先生”为职业追求,共享“十年树木、百年树人”的幸福感与成就感。大会第一个环节,由北京大学副教务长、北大附中校长马玉国作学校工作报告。马玉国校长的报告围绕“北大附中培养什么样的教师”“北大附中的教师该做些什么”“北大附中培育什么样的学生”三个问题展开。他结合学校过去一学年在队伍建设、教育教学、人才培养、开放交流和管理服务等方面的成果与挑战,向全校教职工提出几点希望:教学方面,要聚焦课程与教学核心,深耕课堂、强化落实,促进教学成果转化;育人方面,要规范并加强学生德育工作队伍建设,真正做到德育与教育教学深度融合;师资方面,要为教师发展提供专业的支撑,为教师成长提供温暖的守护;管理方面,要完善行政管理体系,加强制度化建设,推动管理水平和服务效能同步提升。他指出,学校下一阶段的重点工作在于“抓落实”,全校上下要进一步凝聚思想、形成合力,锤炼一支师德高尚、开拓进取的高素质专业化教师队伍,坚持立德树人,聚焦教学主业,促进开放融合,深化拔尖创新人才培养探索与实践,发挥优质教育资源辐射引领作用,为服务教育强国建设、培育更多堪当民族复兴大任的栋梁之材努力奋斗。党委书记王亚章宣读了今年教师节的表彰名单。他表示,过去一学年,学校教育教学一体化持续推进、师资队伍建设成果丰硕、德育工作体系更加完备,这些成绩离不开广大教职员工的辛勤付出和优异表现。王亚章书记引用《论语·卫灵公》中“人能弘道,非道弘人”一句勉励全校教职工,希望大家在未来的工作中,将“弘道”作为自己的追求和责任,不忘初心、锤炼品性,苦练内功、增强本领,全身心投入到教育教学工作中,争做新时代的“大先生”,为北大附中的改革发展贡献智慧和力量。过去一年,全校共有12位老师圆满完成教育教学使命,光荣退休。三尺讲台,挥洒了他们的青春年华,斑白了他们的青丝。党委副书记、副校长李明宣读了荣休教师名单,校领导为荣休教师代表颁发荣誉纪念,青年教师为荣休教师代表献花。今年,学校特别邀请了近百位离退休老教师“回家”,与全校教职员工共同庆祝第40个教师节。在附中已荣休的教师当中,还有一些人选择接受返聘,至今仍奋斗在教育教学一线,始终用最鼓舞人的热情和最能化解难题的智慧给予后辈温暖、有力的支持。他们是附中人心中的榜样和旗帜,也是学校最宝贵的财富。今年,学校还有16位老师在教育战线累计工作满30年。他们用30年如一日的耕耘彰显了北大附中人的赤诚与坚定,也彰显了教育工作者的情怀和追求。秦蕾副校长宣读了在教育战线工作满30年的教师名单。校领导为教师代表颁发荣誉纪念,青年教师为教师代表献花。在北大附中,同路人亦可为师。在教育战线工作满30年的教师代表何艳阳老师和特别贡献奖获奖代表姚延惠老师先后分享了她们在教书育人道路上的所思所感。何艳阳老师(左)《用心做教育快乐做教育》姚延惠老师(右)《进步,从停止比较开始》随后,本次教师节庆祝大会进入文艺汇演环节,初中部柳俊彤老师和体育中心刘英楠老师担任主持。一场场精彩的演出将现场气氛推向一波又一波高潮。主题演讲《初心与誓言》表演者:新教师代表女声二重唱《老师我想你》表演者:离退休教工代表马群李晓宁体育舞蹈《燃》表演者:初一年级师生代表合唱《如愿》《共筑中国梦》表演者:教工合唱团学生合唱团至此,北大附中第40个教师节庆祝大会在激昂澎湃的合唱声中画上了圆满的句号。教育是国之大计、党之大计。习近平总书记在全国教育大会上强调,要紧紧围绕立德树人根本任务,朝着建成教育强国战略目标扎实迈进。《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》指出,教师是立教之本、兴教之源,强国必先强教,强教必先强师。北大附中将坚持以教育家精神铸魂强师,不断提升教师教书育人水平,弘扬尊师重教的良好校园风尚,努力办好人民满意的教育,为加快建设教育强国、支撑引领中国式现代化、全面推进中华民族的伟大复兴贡献力量!

日积月累 凝“芯”聚力——记预科部2025届开学典礼

2024-09-02

9月2日清晨,预科部2025届全体师生齐聚致蕙礼堂,隆重举行2025学年第一次升旗仪式暨开学典礼。升旗仪式由杜成孝、马千卉两位老师主持。马玉国校长发表新学年寄语。马校长以“踏实求实,‘赢’接未来”为主题,对2025届预科部学生提出了殷切希望:第一,动笔落实,这是践行“求实”精神的基石。当前我们正身处第一轮复习的筑基阶段,无论是课堂上的真知灼见、素材的广泛搜集、错题的深入剖析,还是自我反思的凝练总结,都需化作笔下的文字,方能见其深度与广度。文章脉络的清晰勾勒,科学奥秘的层层探索,唯有通过记录与书写,方能体会其间的精髓与奥妙。第二,勤学好问,这是践行“求实”的精髓。巴黎奥运体育健儿们获得的每一枚金牌都是用汗水铸就,勤奋是解决所有问题的答案。“勤学如春起之苗,不见其增,日有所长”。知识的理解和能力的习得都是在学习过程中不断深入的,课上紧跟老师的节奏,课下认真梳理反思,在学中积累,在练中巩固,让知识在实践中生根发芽,点点滴滴,孜孜以求,慢慢就会找到适合自己的学习节奏。第三,专心专注,这是“求实”的必备品质。每一节课,每一道题,都值得倾注热情和注意,当你意识到每天都有收获和进步时,迷茫、焦虑和内耗就不存在了。在学习的过程中,难免会遇到疲惫困倦,畏难拖延,以及对未来不确定的焦虑,这时候最重要的就是学会自我调适,抛开成绩、他人评价及负面情绪等外在因素,转而向内,回归平静与纯粹。拂去骄躁之气,专心专注于当下,就能突破障碍,摈弃杂念,真正开始高效学习。第四,悦享生活,这是“求实”的温馨归宿。在追求学业卓越的同时,我们最根本的还是要真诚地接纳自己,真实感受自己每天的生命状态,做自己学习和生活的主人。王亚章书记和马玉国校长为“日积月累,凝‘芯’聚力”活动揭幕,王亚章书记介绍了该活动的开展方式和寓意:“日积月累,凝‘芯’聚力”作品由预科部和颗粒艺术中心王楠老师共同设计,以废旧笔芯为原材料,插入底盘后拼出北大校徽的图案。笔芯是每位同学高三复习备考的必要文具,废旧笔芯经过设计之后形成壮观的图案,带有日积月累、积少成多、聚沙成塔、集腋成裘的美好寓意,也是预科部全体师生齐心协力、同舟共济、万众一心、共创辉煌的重要见证。开学典礼在大家热烈的掌声中落下帷幕。祝愿2025届预科部同学在新学年乘风破浪,金榜题名!